ESSAY

ただ、思い出せるように

心にぽっかりと大きな穴があいたというほどの喪失感でもなく、

かといって平然と通り過ぎることができるほど無関心でもない。

その感情は、真っ白な半紙に透明な水滴を垂らすようなものかもしれない。

そのときはボタボタと大きな痕跡を残したように見えるけれど、

いずれ時間が経てば、それは乾いてしまう。

そこになんという字を書いたかも、 そもそも何かを書いたのかさえもわからなくなってしまうような。

そんな気持ちで、この町を眺めることが多くなった。

いつの間にか更地になっても、建物が新しくなっても、

かつてそこに何があったか、思い出すことができない。

近所の水族館へと向かう道の途中に、大きな干物工場と冷蔵倉庫があった。

時代を感じさせる、レンガづくりの味のある煙突と

潮風で塗料が半分剥げ落ちてしまったシャッターが印象的だった。

小名浜でも数少ない、お気に入りの工場だった。

つい半月くらい前のことだったろうか。

会社へ向かう朝、いつものように車の運転席から工場のほうへ視線を向けると、

土ぼこりの飛散を防ぐためのシートがかけられているのが目に入った。

この建物は「修理」されるのではなく、「解体」されるのだ。

わたしの直感は、そう伝えていた。

ああ、あと数日でこの風景もなくなっちまうのか。

ああ、もう奥の倉庫がなくなってる。

ああ、今日は寒いなあ。

ああ、もう煙突しか残ってないじゃねえか。

ああ、今日はなんだか疲れて会社に行きたくねえなあ。

そんなことをぼんやりと考えている数日のうちに、工場と倉庫は、跡形もなくなくなった。

ほんとうに、ほんの2、3日のことのように思えた。

あれから幾日か後の、よく晴れた日の夕方、かつて工場があったその場所に立った。

風は冷たく、耳に当たるそのゴーっという音だけが聞こえていた。

視線の奥には、見えるはずのない水族館が見えた。

見えるはずのない工場地帯の建物が見えた。

視線の奥に広がる美しい風景が悲しかった。

不思議なもので、その工場があったときよりも、

なくなってしまった今のほうが存在を強く感じるのだ。

喪失感が、ぐるぐると鈍く頭の中を回った。

虚空の中に、レンガ煙突のフォルムや、錆びたシャッターの色彩を探した。

1枚の写真が、ふと、思い出された。

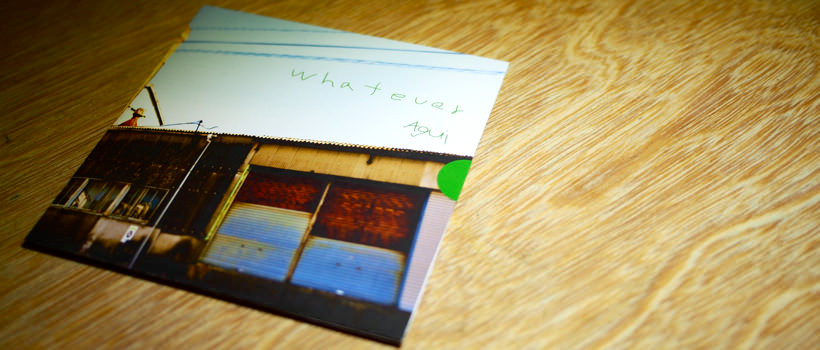

写真は、小名浜の美しい青空と、塗料の剥げたシャッターを切り取っている。

そのコントラストは、ここに流れてきた時間の厚みや奥行き示しながらも、

その存在を日常に埋もれさせてきたわたしたち自身の「忘れやすさ」をも突きつけていたように思う。

そこには、無色透明な水の痕跡ではなく、確かな色があった。

この写真を撮ったのは、東京に住むわたしの友人。

2010年。友人が初めてわたしに会いに小名浜にやって来た日に撮られた。

大袈裟に言えば、わたしにとってこの写真は友情の証そのものだし、

この建物は、わたしと友人をつなぐ橋のような存在だった。

この建物には、写真をよく撮るその友人にシャッターを押させた「なにか」があるのだろう。

写真を見たDJが、自分のアルバムにこの写真を使わせて欲しいとオファーを出したそうだ。

DJ Aqui 「whatever」。

小名浜の日常に埋没していた美しき工場の写真は1枚のCDジャケットに生まれ変わり、

そのCDを手に入れた人たちと小名浜を、間接的にせよ繋いだ。

タイトルである「whatever」という言葉を、

友人は「いかなるものであろうと」と訳して紹介してくれた。

美しい海も、太陽も、人間の欲望も、小名浜の荒くれ者の夢も絶望も、

いかなるものであろうと受け入れてきたこの小名浜の町。

小名浜の町の風景も歴史も知らないDJ Aquiが「いかなるものであろうと」と名付けたことに、

言いようのない不思議な因縁を感じずにはいられなかった。

しかし、その建物も今はもう目の前には存在しない。

ただ、そこに建物があったことを示す土台と、思い出だけがあった。

ここでどれほどの物語が生まれ、語られ、どれほどの喜怒哀楽が生まれただろうか。

そんなことには何の関わりもなく、

ここに流れてきた時間の、ほんの何千何百分の一の時間で、建物は更地になってしまう。

友人とのつながりすらも、ブルドーザーでドカドカと解体されてしまったような気がした。

ぼたぼたと、水が垂れる音が聞こえた。

透明な水は、じゅっと紙に染み込み、穴があきそうなほどの痕跡を残した。

あちこちに垂れ、やがて紙は灰色で染まっていった。

私は、忘れたくない。いや、忘れていてもいいから、思い出せるようにいたい。

透明な水ではなく、薄い灰色でもいいから、痕跡を残していきたい。

そう、思った。

あれ、ここって昔なにあったんだっけなあ。

そんなふうに忘れ去られることほど悲しいことがあるだろうか。

町は新しく生まれ変わる。そうだ、生まれ変わる。

誰かにとっての思い出も、その建物に流れてきた歴史をも解体しながら。

震災で多くのものが失われ、そして、復興によって、また多くのものが失われている。

ゆっくりと、少しずつだけれど、確かに、失われているのだ。

もちろん、得ているものもある。プラスになっているものもたくさんあるだろう。

だけどわたしは、自分が今まさに「二度目の長い喪失」の中にいることを感じずにはいられなかった。

人間は忘れる。それは癒しでもあると思う。

忘れるな! ほんとうはそう言いたいけれど、実際、わたしだって忘れていることがたくさんある。

だから、忘れていてもいいんじゃないか。あとで思い出すことさえできれば。

そのために、わたしは、できうるかぎり無色透明な水ではなく、

無様でもいいから色を残していきたいと思った。

それは、有り体にいえば、町ともっと関わる、ということかもしれない。

町のすべてを記憶に残すことはできなくても、

もっと町と関わることで、思い出せるピースは増える。

モノはなくなってしまっても、そこに流れた時間や歴史や思い出までも失わずにすむように、

友人が写真を残したように、DJ AquiがCDを残したように、色を残していくのだ。

忘れないためではない。

子どもができ、その子どもと何気なくこの町の道を通ったとき。

孫ができて、その孫の手を引いて散歩をしたとき、思い出せるように。

この駄文をここに残すのも、二度目の喪失に対する、わたしなりの抵抗である。

文章/小松理虔

tetoteonahama編集部

webmagazine, onahama, culture, creative, people, lifestyle

webmagazine, onahama, culture, creative, people, lifestyle

コメントをお書きください

矢萩淳 (水曜日, 27 2月 2013 13:02)

吹松にあった祖父と祖母の店「齋藤商店」から渚保育所に行く途中の風景。

間違いなく幼少の思い出です。

童謡「赤とんぼ」の一文を思い出さずにいられない、遠い日の記憶

。

記憶の中でニオイは間違いなく脳の真ん中で鎮座していて、藤原川に近づくと製材のニオイに変わり、海に近づくとコークスのニオイが、小名浜精錬所の近くでは鉄が焼けるニオイ。

郷愁というには少しロマンチックすぎるかもしれませんが、思い出すときなぜか目を細めながら記憶をたどる自分がいます。